1月の図書館設営

目次

3学期を迎えました。「1月は行く」「2月は逃げる」「3月は去る」と言われるほど、3

学期は、あっという間に過ぎていきます。でも、大切な1年の仕上げの3ヶ月ですので、子

ども達に、あたたかな時間と充実した読書体験を、思い出として残してあげられたらいいな

ぁと、子ども達を迎える準備をします。

メイとガブのお手製帽子「あらしのよるに」

メイとガブのお手製帽子「あらしのよるに」季節のテーブル①

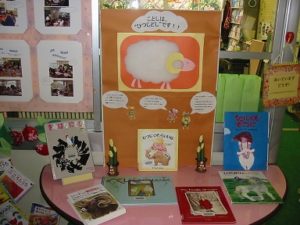

ひつじ年

ひつじ年■羊年、図書室の入り口の「季節のテーブル」には、ふかふかの綿を使って、ひつじ年のパ

ネルを作りました。干支の本やひつじをテーマに数冊の本を並べました。

季節のテーブル②

巳年(へび)

巳年(へび)

■巳年の季節のテーブルには、「あなたは、なに年生まれ?」と問いかけて、パネルに十二

支の絵手紙の年賀状をはってみました。過去に絵手紙仲間から頂いた年賀状を活用しまた。

干支に興味をもってほしいなぁ、と思い「十二支のなじまり」「十二支のおはなし「きみは

なにどし?」など干支にまつわる絵本をならべました。

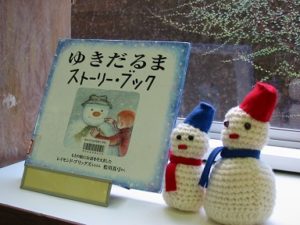

「テーマの本コーナー」

ここには、あみぐるみのゆきだるまをペアで置いて、「雪」をテーマに次の本を並べました。

2「冬のおはなし会」の計画

■3学期は、恒例の”冬のおはなし会”を学習発表会で行います。委員会活動の時間に図書委

員で出し物と配役を決めました。今回の出し物は、「かさじぞう」のパネルシアターとてぶ

くろ人形をつかった「こぶた・たぬき・きつね・ねこ」のしりとり歌あそびです。早速、練

習を始めました。てぶくろ人形も冬休みの間に作りあげておきましたので、子ども達は大喜

びでした。楽しいおはなし会にしたいものです。

- 手袋人形(ぶた)

- 手袋人形(きつね)

- 手袋人形(ねこ)

- 手袋人形(たぬき)

3.司書部会「おはなしとどけ隊」

手袋人形(さる)

手袋人形(さる)■熊本県学校図書館協議会司書部会熊本支部の「お

はなしとどけ隊」で、熊本県立図書館のお話会にで

かけました。今回、4回目で4名で担当しました。

大変寒い日だったので、おそらく参加者は少ないだ

ろうと思っていたのですが、お話の部屋は、30名

ほどの親子連れでいっぱいになりました。ほとんど

の子どもが幼児で小学校低学年の児童が5名くらいいたでしょうか。次のようなプログラム

で行いました。

- てぶくろ

- なかま

1 小道具をつかったお話「こんこんさま」

2 パネルシアター「てぶくろ」

3 パネルシアター「まるい卵」

4 変わり絵「だれのたまごかな」

5 読み聞かせ「たまごにいちゃん」

6 エプロンシアター「三びきのやぎのがらがらどん」

7 読み聞かせ「ソメコとオニ」

8 きりなしばなし「しりとり」

9 小道具をつかったお話「つんつんつくし」

10 読み聞かせ「ぽとんぽとんは なんのおと」

11 きりなしばなし「ドーナッツ」

12 小道具をつかったお話「2羽の小鳥」

私は、1,3,9,10を担当しました。毎回、担当させてもらったおかげで、司書仲間のお話を

楽しんだり、技術を学んだり、お話のレパートリーを増やすことができてとても有意義な時

間でした。

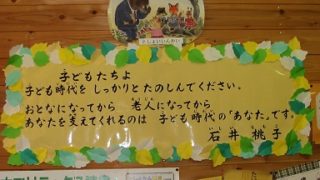

4.「遊び」「楽しみ読書」「お手伝い」の大切さ

■子どもの生活には「遊び」「楽しみ読書」「お手伝い」が大事だと思います。子どもにと

って「遊び」は必修科目です。「楽しみ読書」(勉強のため、調べるためではない)や「お

手伝い」は、おそらく選択科目ではないでしょうか。

■運良く「遊び」に夢中になり、「お手伝い」と

■運良く「遊び」に夢中になり、「お手伝い」と

いう人の役に立つのとの喜びを味わい、「楽しみ

読書」にひたることの出来た子どもは、幸せだと

思います。

■「遊び」の中で、五感をフルに使って、日々成

長する子ども達。子育てに携わる大人は、子どもが出来たことを一緒に喜び、子どもが初め

て体験したことに一緒に感動し、共感してあげることが大切だと思います。出来なかった時

には一緒に悔しがり、「どうしたら出来るかなぁ?」と一緒に考える・・・大人にとっても素

敵な時間だと思います。

■「楽しみ読書」を存分に体験した幸せな子ども達は、実際には見えない世界が、豊かな想

像力で見えてしまうのです。

■未知の世界、人の感情や気持ち・・そんな目には見えないものを見たり、感じたりできる

ことは、人生をどれほど有意義なものにしてくれるかしれません。「遊び」と「楽しみ読

書」は、子どもの心の成長を支える車の両輪のようなもの、どちらも大事だと思います。

■そして、「遊び」と「楽しみ読書」の体験と、そばで共感してくれた人の思いやりを受け

た子どもは、「愛されたい」「認められたい」という欲求が十分満たされていると思うので

す。

■大人は、子どもに「お手伝い」の機会を作ってあげて、「人の役に立ちたい」という誰も

が等しく持っている尊い心を引き出し、「ありがとう、助かったよ」と言葉をかけることが

大切がと思います。人の役に立つことの喜びを「お手伝い」の経験の中で学んでいきます。

「お手伝い」のできる子は、困っている人をほっとけないのです。

■今、社会で、世界で、求められているのは、笑顔を作る人です。人の役に立ちたい、人を

笑顔にしたいという人がどれだけ増えていくかが、幸せな未来のカギを握っていると思うの

ですが、いかがでしょうか?

5.「ひげうさぎ先生の子どもを本嫌いにする9つの方法」

ここで、私のおすすめの1冊を紹介します。

■”ひげうさぎ先生”については、以前に著書をご紹介したことがありました。

ひげうさぎ先生は、この道20年のベテラン教師、受け持ちクラスで長年にわたって、”毎

日、5分間の読み聞かせ”を続けていらっしゃるのです!!これだけ聞いても”すごい!”と

感激してしまいます。

■ひげうさぎ先生のメールマガジン「やっぱり本が好き!」は、読み応えたっぷり。特に本

の情報は、図書購入や読み聞かせの本の選書にとても役立っています。ご自身の長年の読み

聞かせの実体験を通して書いていらっしゃいますので、子ども達のリアルな反応まで手にと

るようにわかります。

■大切な図書購入予算で、子ども達の喜ぶ顔を想像しながら選書するのですが・・・選書は

難しいですね。私は、ひげうさぎ先生のメールマガジンから本の情報を得たら、早速、学校

の図書室のコンピュータで公立図書館(熊本市立図書館)に団体貸し出し予約をいれます。

”貸し出し中”ということも多く、その本の人気の程がうかがえます。借り受けた本は、ま

ず、自分でも大急ぎで読み、読んだ本からどんどん貸し出しします。どれも面白いのです。

子ども達も次々に借りていき、必ず面白かったと言って笑顔で返しにきます。「これは、い

ける」と納得し、予算の許す範囲で購入しています。

このメールマガジンが、出版社の方の目に止まり今回の本の出版になりました。

1、子どもを本嫌いにする9つの方法

2、読み聞かせのためのブックガイド

3、読み聞かせのQ&A

番外編として「我が家の読み聞かせ」「教室読み聞かせ」のページがあり、「こんな子育て

って、いいなぁ」「こんなクラスって、いいなぁ」と思いますよ。

以下は、ひげうさぎ先生のメールマガジン「やっぱり本が好き!」の一部です。

毎日かならず5分、本の読み聞かせをしています。

毎日かならず10分、読書タイムをとっています。

毎日の15分を1年間つづけると、かならず本好きになります。

このメールマガジンの看板コンセプトです。

子どもたちは、毎日5分、たのしいお話を聞いています。

「朝読書」でも毎日10分、自分の好きな本を読んでいます。

「本が好き」という子も着実に増えてきています。

けれど、「朝読書」+「読み聞かせ」=本好き

というほど公式どおりに、ストレートにはいかないのも事実です。

いえ、たしかに「本好き」にはなるのですが、三度の飯より図書室が好きになったかといえ

ば、そこまではいきません。

新しい本との出会いをもとめて地域の図書館に行く子も、それほどの数にはなりません。

授業終了のチャイムがなって教室からどどーっと飛びだしていく子どもたちの行き先は、昇

降口経由運動場です。

校舎の最上階の端にある図書室に行って本を借りたり返したりして、それから1階までおり

て運動靴にはきかえて校庭に出て行くと、20分の休みの半分がなくなってしまいます。

休み時間は外であそびたいものです。よほどのことがないかぎり、図書室はあとまわしにな

ってしまいます。

それならば、放課後はどうでしょう。

この時代に生きる子どもたち、ほんとうにいそがしい。

わざわざ時間をとって地域の図書館に出むき、読みたい本をさがし、なければパソコンで検

索して予約したり購入のリクエストをしたり...そこまでできる子は数えるほどです。

(わが5年1組の名誉のために書き添えておくと、そんな子がそれでもクラスに2割はいま

すね。多いほうだとは思います)

それほど「本が好き、図書館も好き」になれればなによりですが、読書よりも体を動かすこ

とが好きな子には、とても敷居の高い行動です。

そういう意味での「本好き」にはなかなかなれませんし、それはそれであたりまえのことで

しょう。また、それでいいとも思っています。

では、どうするか。

本は好きになったけれど図書室利用までにはすこし距離がある...そんな子どもたちを前

にして、逆転の発想をしてみます。

子どもたちを図書室・図書館にむかわせようとするのではなく、図書室のほうを子どもたち

に近づけてしまうのです。

休み時間は外であそびたいし、放課後はスケジュールがいっぱいつまっている。でもおもし

ろい本は読んでみたい。

そう思っている子どもたちが、教室の自分の席をたって5秒以内に歩いて行けるところ

に“図書館”があったらどうでしょう。

その“図書館”には、数はすくないけれどおもしろそうな本がずらーっとならんでいて、子ど

もたちの読書傾向を熟知した専任の“司書”(=担任)が常駐しています。そして、おりにふれ

て、本を紹介してくれたり本の話をしてくれたりします。

そんな“図書館”が教室の中にあったらどうでしょう。

本との距離がぐんと近づくにちがいありません。

「ひげうさぎ文庫」のねらいはそこにあります。

(「やっぱり本が好き!」N0.037より)

■子ども達にとって担任の先生の存在はとても大きいです。

”校長先生よりも、お父さんやお母さんよりも、担任の先生が一番!”という

のが小学生です。その担任の先生が、本が大好きで、毎日欠かさず読み聞か

せをして下さり、毎日朝読書の時間を設けて下さるのです。そして、選りす

ぐりの本が教室に並んでいるなんて、うらやましい環境です。

■本校でも、休み時間に子ども達がどーっと図書室に押しかけて来る時が

あります。担任に先生が授業中に本のことを話された時です。担任の先生の

一言は偉大です。うらやましいですね。

■それぞれのクラスを外から観察していると、子ども達は担任の先生によく

似てきます。面白いくらいに似てくるのです。本好きな先生のクラスには、

本好きな子が育つと思います。

■もちろん、本好きな親も、幼い頃の読み聞かせを通して子どもに多くの愛

情体験を与えていらっしゃると思いますし。本好きな親のいる家庭にも本好

きの子どもは育ちやすいと思いますが、「先生が一番」の小学生時代に本好

きな先生と出会うことの影響は大きいと思います。

■「こんな本を読んで面白かったよ」「今こんな本を読んでいるよ」と、ど

んどん子ども達に話してほしいと思います。私たち学校図書館司書は、担任

の先生方のほしい情報や本をタイミングよく提供できるように、常に学年毎

の各教科の年間計画をチェックしておくことが大切です。司書としての残り

少ない日々ですが、子ども達の笑顔、先生方の笑顔のお手伝いを心を込めて

させて頂きたいと思います。子ども達に利用してもらってなんぼの図書室

です。子ども達が図書室に足を運んでくれることから全てが始まります。