いのちの授業

目次

1.学校図書館研究大会報告

熊本市学校図書館研究大会が開催されました。

大会の目玉は、鹿児島国際大学短期大学部助教授種村エイ子先生の「いのちの授業と学校図書館」の記念講演です。

また、親子朗読「ハイジの会」の朗読劇『うみとわたし』も楽しみです。

第1分科会として「子どもを育てる図書館活用」(司書による実践発表)、

第2分科会として「これからの学校図書館づくり」(司書教諭と学校司書の役割)。

また、全体会会場には、各学校から持ち寄った図書館グッズの展示を行いました。

<記念講演「いのちの授業と学校図書館」>

熊本県立図書館主催の児童サービス研修講座で種村先生の”ブックトークで伝える「いのちの授業」”を受講しました。

この講座については、以前に報告させていただきました。

先生は、全国の小中高校180校以上で「いのちの授業」を続けられました。

授業うけた子どもが、「かけっこだってゴールがあるからいっしょうけんめい走ることができる。いのちだって同じこと。」という感想を寄せたそうです。

先生は、ご自身の「いのちの授業」について次のように書かれています。

「死については、誰もまだ経験していない。

人生経験を積んだ大人でも、子ども達に教えることなど不可能である。

したがって、私の「いのちの授業」は、”生と死”を語る多くの本を紹介するブックトークの手法を使う。

子ども達に”生と死”を教えるのではなく、ともに”命とは? 生きるとは?”を考える授業を目指している。」

今回のブックトークでもいのちをみつめる本をたくさんご紹介頂きました。

・『生の授業 死の授業』(金森敏朗・村井淳志/教育史料出版会)

小学校の3年生のクラスに妊婦さんをゲストティーチャーとして迎えての生の授業、末期がんの患者さんを迎えての死の授業を行った金森先生のいのちの授業の記録です。

私は、4年程前、種村先生が連載されていた「死を学ぶ子どもたち」というメールマガジンでこの本のことを知り、『いのちを食べる私たち』(村井淳志/教育史料出版会)

とともにすぐに取り寄せ夢中で読みまいた。

・『アイガモ家族ーカモが育てるゆかいな米づくり』(佐藤一美/ポプラ社)

「アイガモ水稲同時作」の先駆者古野隆雄さん一家をモデルにした児童書です。

有機農業に取り組む農家が、いっしょに米づくりしてくれたアイガモを最後に殺してその命をいただく・・アイガモに限らず、色々な生き物のいのちをいただいて生きている私を実感できるのではないでしょうか。

<朗読劇「うみとわたし」>

水俣の漁師に嫁いだ「わたし」は、実の父、夫、娘を水俣病でなくします。

差別の苦しみ、愛する人の死の悲しさ・・多くの人にぜひ見てほしい素晴らしい朗読劇でした。

<第1分科会「「子どもを育てる図書館活用」>

・ 司書3名による実践発表 ・ 質疑応答

・ 種村先生から助言 ・ グループ討議 ・ 発表

種村先生からは、熊本市学校図書館の取り組みは、こんなに進んでいるのに全国にほとんど知られていない。全国にむけて、そして外部の方たちにむけて、熊本市学校図書館の取り組みや現状を発信してほしいと、励ましを頂きました。

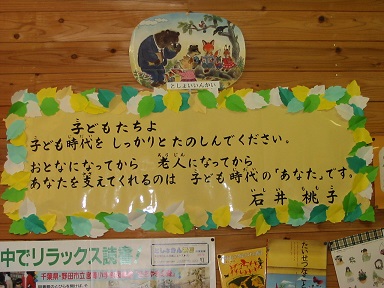

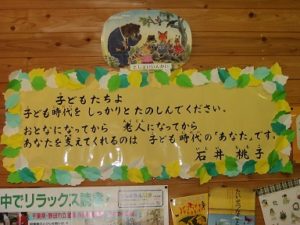

<図書館グッズの展示>

各学校に呼びかけて、約15校から図書館グッズの写真や実物の提供がありました。

種村先生もひとつひとつ熱心にご覧になり、ぜひ写真を送って頂きたいとうれしいお言葉をいただきました。

当日、写真撮影の担当もしていましたので、張り切ってパチパチ・・・帰って早速プリントアウトしました。

2.冬休みの貸し出しと大掃除

色鮮やかだった野山が冬枯れの色になってきて、落ち葉が足元でカサカサと乾いた音を立てています。

落ち葉は 秋の置き手紙 「さよなら、またね」 とかいてある。

いただいた絵手紙の葉っぱの絵に添えられた短い言葉ですが、そう思って足下の落ち葉を見ると、どの葉っぱにも「さよならまたね」と書いてあるような気がします。

この葉っぱは、ダニエルでしょうか、それともフレディーでしょうか。

春、夏、秋、と短い人生を謳歌し、今静かに母なる大地に帰ろうとしています。

今度は、春に生まれる新しい命を育てる役割を果たしていくのですね。

子どもたちへの、冬休みの本の貸し出しを済ませたら、図書室も大掃除です。

ほこりを払って、掃除機をかけ、拭き掃除をするとすっきりします。

・「コーナーの本」を元の場所に片づける

・図書室の雰囲気づくりに欠かせないたくさんの人形やお話の小道具たちは、ホコリを払ってひとつのテーブルにまとめ、ホコリ除けの布などをかけておく

・観葉植物にお水や肥料をやっておく(冬は2週間どうにか元気でいてくれます)

・クリスマスの飾りを片づける(来年のためにきちんと箱の中へ)

・新学期(冬休み明け)に、コーナーに並べる本を準備しておく

・各クラスのブックトラックに3学期にクラス貸し出しする本を準備しておく

3.新聞の切り抜きより

その①

2、3日前の新聞(地方紙ですが)の、読者の投稿に75才の男性のこんな文章がありました。

私は療養中の身であるが、体力保持と気分転換を兼ねて、時々金峰山に登っている。

私の場合、登山というより風景を眺めながらの森林浴の方が主で、その日の体調と相談しながらの山の散歩といったところである。

路傍の花々、鳥の声、さわやかな風、そして木々の緑、その中で深呼吸それだけで身も心も洗われる。

まさに”山の病院”である。(熊本日日新聞より)

「”山の病院”で小鳥らと遊ぶ」という題で書かれた文章の”山の病院”という言葉に目が止まったのです。私が毎日通っている小学校は、文章中の金峰山のふもとにあるのです。

毎日、坂道をテクテク上り、テクテク下り5年になろうとしています。

よく「大変でしょう」と言われますが、気持ちいいのです。

途中立ち止まり、大きな深呼吸をしたり、空を見上げて「気持ちいいー」とつい口に出して言ってしまう位なのです。

現在の私の主治医はジョウビタキ、看護士は黄色い野菊や赤い木の実です。

”山の病院”・・まさしくそのとおりです。

その②

「われを待つ灯」

百千の灯あらんも・・・

自転車を押して

疲れ切って帰ってくるとき

わたしを待ってくれている灯が

ともっているのをみると

ホッとする

心が 安らぐ

疲れが 消える

あちらの家

こちらの家にともっている灯と

おなじ灯なのに

うちの灯より

もっと明るいのもあるのに

ふしぎな力をもった

「われを待つ灯」

「百千の灯あらんも

われを待つ灯は ひとつ」

この世の旅を終わったとき

帰らせていただく

いのちのふるさとの

「われを待つ灯」を

憶念せずにおれない

ふしぎな力をもった

「われを待つ灯」

(「東井義雄詩集」探究社刊より)

自然災害、悲惨な事件、戦争・・・悲しいことの多い1年でした。

全ての人が「われを待つ灯」を持てる世の中になってほしい。

「われを待つ灯」は、物質とは限らないと思います。

一人一人が、家庭が、学校が、地域が、社会が、国が、だれかの「われを待つ灯」になれるといいなと思います。