子どもを本好きにする「読み聞かせ」

目次

本好きな子どもの周りには、本好きな大人がいます

■4月23日の貸し出しスタートから2週間。家

■4月23日の貸し出しスタートから2週間。家

庭訪門期間中は、給食、掃除、下校という慌ただ

しい日課の子ども達でしたが、短い休み時間や図

書の時間に本に親しんでいました。

■特に一年生は、毎日図書室を訪れうれしそうに

絵本を抱えて帰っていきます。「この子達も本好きな子にしたい」とおっしゃる1年生の担

任の先生は、前担任の4年生のクラスでもアーノルド・ローベルの「がまくんとかえるくん

のシリーズ」や、長編のロアルド・ダールの「チョコレート工場の秘密」「おばけ桃の冒

険」を毎日少しずつ読み聞かせしていらっしゃっいました。

■本が大好きという担任の先生の影響で、この子達は、入学以来、図書の時間や調べ学習で

もフルに図書室を活用しています。とにかく素直で想像力豊か、本大好き集団なのです。

親が本好きで、幼い時から読み聞かせをするのが一番だと思います。親自身が読み聞かせを楽しんだり、楽しんで読書している姿を子どもに見せることも大切です。

子どもにとって、一番身近な親の影響は大きいですが、おじいさんやおばあさんであって

も、兄弟であってもいいと思います。本好きな家庭に育った子どもが、本好きな担任の先生

に出会えたら、本当に幸せだと思います。

■家庭教育に、庭訓(ていきん)の教えがあります。

庭訓(ていきん)の教え

親は子に、庭を掃きながら庭の掃き方を教え、挨拶をしながら挨拶の仕方を教え、親孝行をしながら親孝行の仕方を教える・・・すべて親自身がやって見せることが大切だというのです。

また、家庭教育は、感化の教育だともいわれます。子どもが親の言葉や態度に触れ、感

じて変わる(変化する)のだといわれます。親が楽しそうに読書をしていると、「本って、

そんなに面白いの?私も読んでみたい!」と、本好きに変わるということですね。

親が変われば子どもが変わる

子どもが変わらないということは、親が変わっていないということ

親の子どもに対する影響は、低年齢ほど大きいと思いますが、年齢が上がってくると学校の

先生の影響は大きくなります。司書の私も、子ども達に先生と呼ばれる身、子ども達の心の

鏡にどのように写っていることやら・・・?

明るく素直で本の好きな子どもたちになってほしい・・・・

そう願うならば、私自身が、明るく素直で本の好きな大人でいることです。

「図書館だより」と「地所管通信」の発行

「図書館だより」の発行

■子ども達と家庭に向けて、毎月、図書館だよりを発行します。

子ども達でも読めるように、ほとんどの漢字にルビを付けます。ルビを付けるのは、面倒な

のですが、子ども達の話題に図書館だよりのことが出てくることがあると、「おっ、読んで

るね」とうれしくなります。せっかくなら、全ての子ども達と全ての保護者の方に読んでほ

しいという願いを持って発行したいですね。

図書館だよりは、毎月20日頃に発行することにしています。

月初めや月末は、学校便り、保健室便り、行事予定表など印刷物が多くて、せっか

く書いても読んでもらえないかもしれません。

■図書館だよりには、次のようなことを書きます。

その月に行った図書館活動、図書委員会の活動、今月の「テーマ本」のコーナーの紹介、新しい本の紹介、来月の図書館活動のお知らせ

スペースがあれば、「ひとり言・・保護者のみなさまへ」と図書室での子ども達の様子、私

自身の本や図書館に対する思いなどを書くようにしています。保護者の方から「楽しみにし

ています」と声をかけて頂きます。年度始めの4月の図書館便りには、次のようなものを書

きました。

・図書室開館のお知らせ ・子ども読書の日について ・図書委員会の紹介

・ひとり言・・・保護者の皆様へ

■「子ども読書の日」については、次のように書きました。

4月23日は、「サンジョルディの日」として知られていて、スペインでは、大切(たいせ

つ)な人に花を添えて本を贈る風習があるそうです。これが世界中に「読書の日」として広

がり「子ども読書の日」となりました。

■朝自習の時間に先生方に読み聞かせをしていただきました。

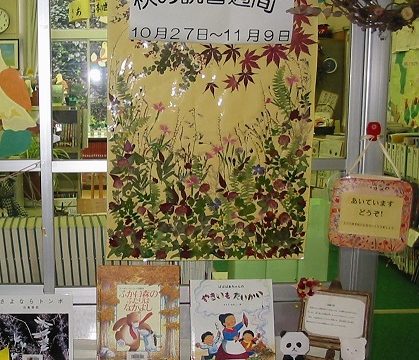

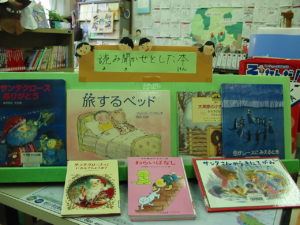

読み聞かせの本は、コーナーを作って、紹介しています。

読み聞かせの本の紹介コーナー(12月)

読み聞かせの本の紹介コーナー(12月)

◇1年生・・「あしたもともだち」

◇2年生・「けんかのきもち」「ワニぼうのこいのぼり」

◇3年生・・「ねぎぼうずのあさたろう」

◇4年生・・「うしかたと山んば」

◇5年生・・「島(しま)ひきおに」

◇6年生・・「海(うみ)のいのち」

■図書委員会の紹介のところでは、図書委員一人ひとりを紹介しました。

■ひとり言には次のように書きました。

ひとり言・・・保護者のみなさまへ

司書の◯◯◯◯です。よろしくお願いします。

自然と子どもと本・・・大好きなものに囲まれた毎日に感謝しています。

「本っていいな」「図書室っていいな」・・・

子ども達にそんな思いをプレゼント出来たらいいな思っています。

昨年度、家庭教育学級でおはなし会が企画され、親子で参加されたご家庭も多くありまし

た。

「絵本っていいですね」「親子で本を楽しむっていいですね」と、お母さん方の笑顔が印

象的でした。

絵本は子どものための本ではなく、大人が子どもに読んであげるための本だそうです。

本の好きな子を育てるには、周りの大人が楽しそうの本を読むことが一番大切なようで

す。

作家の松居直さんは、大学でも教えていらっしゃいましたが、講義で話を聞く学生と話を

聞き流す学生の違いは、耳からの言葉の体験(幼い頃からの読み聞かせ)の差にあるとお

っしゃっています。

機械語(テレビ・DVD・PC)ではなくて、人の口から出る肉声でなければならないということです。

一日10分でできるの読み聞かせは、忙しいご家庭にこそおすすめします。

きっと、大きな幸せにつながる魔法の時間、宝の時間になると思います。

「図書館通信」の発行

■保護者と職員に向けて、図書館通信を発行しています。4月号の内容としては、

・本の貸し出しの開始について ・子ども読書の日について

・蔵書点検の結果について ・前年度の貸し出し統計について

・資料収集についてのお願い ・ちょっとお得な読み聞かせ情報

などについて書きました。

■本の貸し出し開始については、次のように書きました。

4月23日の「子ども読書の日」に貸し出しを開始したいと思います。クラス毎に

オリエンテーションをさせて頂いて、その時間から個人貸し出しを開始します。

クラス貸し出しの図書もこの日までに準備したいと思います。

「朝の読書」用の読み物、各教科と関連した図書、総合的な学習の時間に関連した

図書など、先生方がクラス貸し出しを希望される図書を21日(水)くらいまでにお

知らせください。

例えば、 ・世界の昔話 ・暮らしの移り変わりについて書かれた本 ・春の

植物の様子について書かれた本 ・ことわざや熟語の本 ・谷川俊太郎の本

というような簡単な書き方で構いませんのでよろしくお願いします。

「おまかせ」と言って頂いても結構です。

クラス貸し出しは、300冊を90日間、貸し出しできるように設定しています

ので、必要に応じてその都度お気軽にお声をかけてください。

蔵書点検を、3月に行いましたので、その結果をお知らせします。

(蔵書数、標準蔵書冊数に対する達成率、不明図書、蔵書構成など)

また、前年度の貸し出し統計については、クラス別、月別に細かく表しグラフに表しました。

先生方からの希望があった時のみプリントアウトします。

年間の個人貸し出し冊数の平均は77,8冊です。

■年度始めですので、資料収集についても次のようにお願いしました。

図書室では、図書資料の他に、雑誌、新聞、ポスター、パンフレット、リーフレッ

トなどを収集しています。項目としては、「人権」「環境」「国際理解」「福祉」「食育」

「戦争・平和」などです。先生方のお手元に届いた資料で、不要な資料は図書室にお持ち頂

けると有り難いです。特に地域資料は少ないですので、収集にご協力ください。

総合的な学習の時間や社会科の調べ学習など、子ども達の学習の成果も図書室で収集してい

きたいと思っていますので、ご協力をお願いいたします。

■先生方には、度々読み聞かせをしていただきますので、ちょっとお得な読み聞かせ情報と

して、次のように書きました。

小学生の読み聞かせや語りの選書について、櫻井美紀さん(語り手)は、『語りー豊饒の世

界へ』の中で次のように書いています。

・低学年には、明るく幸せな話

(聞く楽しみを一人ひとりがを見いだせる昔話や物語を選ぶ)

・中学年には、怖いものに出会う話

(やまんばや魔女が出てくるものを喜ぶ)

・高学年には、自分らしさを見つける話

(昔話や物語を聞きながら主人公に自分を重ね合わせ、自分の人生の予行練習を

します。昔話や物語の主人公は、自分に欠けているものを求めて旅に出てさまざ

まな試練を課せられます。子どもが試練に打ち勝つ話を喜んで聞くのは、自分が

今、困難に立ち向かい前進したいと考えているからで、主人公と共に道を切り開

いて進む経験をするからです。困難に立った主人公を助ける超自然の援助者が

現れる物語は、特にこの時期の子どもに大切です。)

また、読書アドバイザーの児玉ひろ美さんは、次のように述べておられます。

お話が終わった後、感想を聞いたり教訓をしたりしないでください。

ただ“その時間が心地よい”ことが読み聞かせの成功です。

“今日聞いたお話は、明日心に届く”

■4月は、学校全体がちょっと緊張していて、まだ、通常の学校生活といった感じではありません。

それでも、ゴールデンウイークが開けると「さあ、心と体をくつろぎバージョンから頑張るバージョンに切り換えなくちゃ!」と、シャキッとした気持ちと平常通りの学校日課のリズムがぴったりと一致した感じで、いよいよ始まるなといった感じです。

図書委員会の朝の読み聞かせも、スタートしました。

そして、いよいよ5月26日は春のおはなし会です。

図書委員の「楽しい読み聞かせ」

■一年中、大活躍の図書委員会について書いてみましょう。

図書委員の一年を通しての仕事は、

・朝の読み聞かせ(毎週水曜日の朝自習の時間)

・朝の読み聞かせ(毎週水曜日の朝自習の時間)

・春のおはなし会(読書の日)

・秋のおはなし会(秋の読書週間)

・冬のおはなし会(図書館まつり)

・クラス貸し出しの本の整理・本の入れかえの手伝い

■図書当番の仕事は、

・朝、図書室のカーテンやドアや窓をあけること

・昼休みの貸し出し、返却のお世話

・本の整理やクリーニング

・ポスターのはりかえ(体育館の前)

■図書委員として、

・毎週水曜日の朝の読み聞かせ、各学期に一回のおはなし会では、たくさんのお話を元気に皆ににとどけましょう。

・皆が、図書室に来ていろいろな本に出会えるように、気持ちよく貸し出し、返却のお世話をしましょう。

・皆が図書室で気持ちよく過ごせるように、進んで上靴を並べたり、出しっぱなしのイスを入れたり本の整理をしましょう。

読み聞かせのやり方

■「読み聞かせをする時に気をつけること」を伝えます。

読み聞かせで読む本は、必ず前の週に決めておきましょう。

10分間で読んでしまえる絵本でもいいし、長い物語の最初のところを10分間ほど読んで

「続きは、借りて読んでみてください」と言ってもいいです。

必ず声に出して読む練習をしておいてください。

仕上げの練習は、毎週火曜日の昼休みにします。

<あいさつ>

「失礼します」といって教室に入り、「おはようございます。読み聞かせにきました。」

とあいさつをします。

読み終えたら「これで終わります。来週も楽しみにしていてください。」

教室を出る時に「失礼しました。」と言います。

<本の持ち方>

本が、全員に見えていますか?

本は、安定していますか?

声がよく通るように姿勢をよくして、顔を上げて読みましょう。

<本の見せ方>

題名と作者名を読んだら、表紙をじっくり見せてください。

文字のない絵だけのページは、特にじっくり見せてください。

最後に表紙全体を見せながら、題名を読んで終わります。

<ページのめくり方>

めくる時、体や手で画面を隠さないように気をつけましょう。

場面を考えて、サッとめくったり、ゆっくりめくったりできるようになるといいで

すね。

<本の読み方>

教室の一番後ろの人にもよく聞こえるように、はっきりとした大きな声で、できれ

ば笑顔で読めるようになるといいですね。

「 」は他より大きな声で、「 」の前と後には、少し間を開けてください。

やがて、そのうち、次の日、などの後はゆっくりとすると、その時、急に、などの

後はサッと読みましょう。

■新メンバーでの読み聞かせデビューは、5月12日です。

約束通り、前日の昼休みに読み聞かせの練習をします。

読み聞かせには、ほとんどの子どもがパートナーと二人で各クラスへ出かけます。

パートナーは、学期後とにチェンジします。

「また聞きたいな。」と思ってくれるように十分練習をしましょうと伝えました。

どうなることやら・・・と心配しながらも、ほめて、励まして・・・。

とにかく、デビューの日は「イヤだな・・・」という思いをさせたくないと思います。

そのためにも十分な練習で自信を持たせて送り出してあげたいと思います。

どの子も緊張していたようでしたが、無事にデビューできました。

「人の役に立ちたい」という欲求は、「愛されたい」「認められたい」という欲求と共に、

人が誰でも持っている精神の基本的欲求だそうです。

図書委員の子ども達には、読み聞かせを始めとした図書委員会の活動を通して

「人に喜んでもらえる喜び」をたくさん味わってほしいと思います。

子どもをその子らしく伸ばすためには、周りの大人が子どもを

「みとめて、ほめて、期待する」ことが大切だといわれます。

「どうして読む本を決めていないの!」「どうして、練習してこなかったの!」

と子どもを責める前に

「まだ、どの本にするか迷ってるんだね」「忙しくて練習ができなかったのね」と

大人が現実を「みとめる」ということが大事なようです。

その子なりの成長ができるようにふれあっていきたいと思っています。

「ありがとう」「助かったよ」「ご苦労さま」「期待しているよ」

そんな言葉かけを心がけています。

図書委員が読み聞かせをした絵本は

・1年生「おなかのすいたバッタのトト」

・1年生「おなかのすいたバッタのトト」

・2年生「ちいさなきかんしゃレッドゴウ」

・3年生「すてきな三にんぐみ」

・4年生「おおきな木がほしい」

・5年生「つきのぼうや」

・6年生「たまごのかずはかぞえるな」