オリエンテーション・貸し出しスタート

クラス毎のオリエンテーション

図書館の利用の仕方についてかいたしおり、図書館の資料について書いたもの、調べ学習をする時の注意点を書いたものの、3枚を準備しました。低学年は、しおりのみです。

初めに、4月23日の「子ども読書の日」について話をして、次にお話や詩を楽しむ時間、最後に3枚のプリントを使って説明をしました。

各学年のお話のメニューは、次の通りです。

1年生

布の絵本「いないいないばあ」

布の絵本「いないいないばあ」

・自己紹介(パタパタ自己紹介カードを使って)

・「くまくんのおさんぽ」(指人形を使って)

・「いないいないばあ」(布の絵本を使って)

・「はらぺこあおむし」(読み聞かせ)

・「キャベツ」(手遊び)

・「のはらうた」(工藤直子)より”ねがいごと”

・「たんぽぽたたーん」(折り紙を使って)

「くまくんのおさんぽ」 くまくんのパペット 「ピッピとチッチ」 ピッピとチッチの指人形

「くまくんのおさんぽ」 くまくんのパペット 「ピッピとチッチ」 ピッピとチッチの指人形2年生・3年生

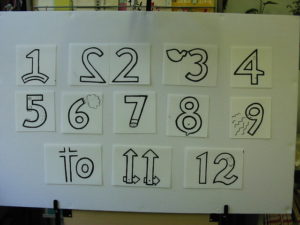

「いちがつ にがつ さんがつ」パネルシアタ

「いちがつ にがつ さんがつ」パネルシアタ

・「どきん」(谷川俊太郎)より

・「いちがつ にがつ さんがつ」(パネルシター)

・「おおきくなったらなんになるの」(島津和子)(読み聞かせ)

・「キャベツ」(手遊び)

・「のはらうた」(工藤直子)より”ねがいごと”

・「たんぽぽたたーん」(折り紙を折って)

高学年

・「葉っぱのフレディ」(読み聞かせ)

・「どきん」(谷川俊太郎)より

・「いちがつ にがつ さんがつ」(パネルシアター)

・「のはらうた」(工藤直子)より”ねがいごと”

・「たんぽぽたたーん」(折り紙を使って)

たんぽぽ、あおむし、ちょうちょ、葉っぱ・・・春にふさわしい、お話や詩、手遊びを用意

しました。

1年生で使ったパタパタ自己紹介カードは、「こっちむいておはなしおもちゃ」(藤田浩子

著)を参考にして、一度作っておくと、毎年1年生のオリエンテーションの時に使えて便利

ですよ。

学校の周りで、ちょうちょがたくさんとんでいるこ季節、「はらぺこあおむし」

「おおきくなったらなにになるの?」のお話、「キャベツ」の手遊びは、ぜひ低学年のプログラムの中に入れたいです。

谷川俊太郎の”いちがつ にがつ さんがつ・・”は、一年の始まり一年の終わりの時期にぴったり。

たんぽぽと工藤直子さんの”ねがいごと”の詩をタペストリーにしてパネルにはり、たんぽぽ

について話をして詩を読みました。

その後「たんぽぽタターン」を歌いながら、たんぽぽの綿毛(折り紙)を飛ばしました。

綿毛は子ども達にプレゼント。休み時間にも折り紙の綿毛を飛ばして楽しんでいましたよ。

簡単な手作りのお土産を用意してあげるととても喜びます。

「葉っぱのフレディ」を読んであげるなら、若葉が美しいこの季節が一番です。

子ども達は、本を読んでもらいながら、フレディといっしょに一年を過ごし、そして、フレ

ディのことを思いながら、希望を持って校庭の若葉を見上げることができると思います。

写真絵本「はるにれ」に合わせて作ったタペストリーを、パネルにはって雰囲気作りをしま

した。

春と秋のタペストリー

春と秋のタペストリー

お話や詩を楽しんだ後、しおりを使いながら図書室の利用指導をしました。

分類番号、背ラベルの役割に興味をもたせるため、朝のいっせい読書の時間に先生方に読み

聞かせをしていただいた本やオリエンテーションで使った本の場所を確認しました。

例えば、

司書:「『葉っぱのフレディ』の本を元の場所に戻してください。

『葉っぱのフレディ』は、”命の本”のコーナーにありますね。

さて、どこでしょうか。」

司書:「『うしかたと山んば』は、昔話ですが、

昔話の本はどこにありますか。」

司書:「○○さんの一番好きな本は、なんという題名ですか?

△△さんその本はどこにありますか?」

司書:「『どきん』や『のはらうた』を元の場所に返してきてください。

詩の本はどこにありますか。」

『図書室で調べてみよう』のプリントを使って、図書室の資料の説明をしました。

『調べるとき、こんなことに気をつけて!』のプリントを使って、調べ学習をする時の注意点について説明をしました。

さぁ、いよいよ貸し出しスタートです!

子ども達は、思い思いの本を抱えて教室に帰っていきました。

4月23日「子ども読書の日」

平成13年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行。

平成14年から4月23日が「子ども読書の日」となりました。

それぞれの学校で、工夫を凝らした取り組みがなされています。

朝のいっせい読書

本校では、この日の「朝のいっせい読書」の時間に、先生方による読み聞かせを行います。

子ども達は、自分の担任以外の先生から、読み聞かせをしてもらいます。

どの先生がどんな本を読んで下さるのか、とても楽しみにしています。

その時の読み聞かせの担当の先生が、本を選ばれることもありますが、ほとんどは私の方で

数冊選んで、その中から1、2冊を読んで頂きます。

■次のような絵本を選んでみました。

<1年生>

「あしたもともだち」(木村裕一)

「くんちゃんのはじめてのがっこう」(ドロシー・マリノ)

「こすずめのぼうけん」(ルース・エインズワース)

<2年生>

「けんかのきもち」(柴田愛子・伊藤秀男)

「ふしぎなたけのこ」(松野正子)

「はるのやまはザワザワ」(村上康成)

<3年生>

「ねぎぼうずのあさたろう」(飯野和好)

「くわずにょうぼう」(稲田和子)

<4年生>

「うしかたと山んば」(坪田譲治・村上豊)

「びゅんびゅんごまがまわったら」(宮川ひろ・林明子)

<5年生>

「島ひきおに」(山下明夫・梶山俊夫)

「からすたろう」(八島太郎)

<6年生>

「海のいのち」(立松和平・伊勢英子)

「山のいのち」

「あなぐまさんのもちよりパーティー」

■私は、毎回デジカメを持って写真を撮りに各教

室へ出かけます。どのクラスもとってもよい雰囲

気です。

■私自身も、絵本の読み聞かせをしてもらうのが

大好きです。絵本は、短くわかりやすい言葉で書かれていますが、そこには人生の真実や真

理が散りばめられています。すーっと心にしみてきます。疲れていたり、ストレスを感じて

いると、心がイライラしたり、カサカサしたりしますよね。そんな時、絵本がイライラやカ

サカサをとってくれるんですよ。つくづくと”大人にも絵本”だと思いますよ。

■読み聞かせをしてもらうと、自分で読んだ時とは違った感動が得られます。

どのクラスでも「あぁ、私も、もう少しこのまま聞いてたいなぁ」と、子ども達のことがう

らやましくなってしまいます。

お話会

■「子ども読書の日」の前後に「◯◯小読書の日」を設け、昼休みに図書委員と一緒に「春

のおはなし会」をします。

■ある年は、校庭の木陰にブルーシートを敷いて「青空おはなし会」をしました。

青空おはなし会

青空おはなし会■また、ある年は、『あらしのよるに』(木村裕

一著)を大型紙芝居にして読み、その後「読書へ

のアニマシオン」で大いに盛り上がりました。

「青空おはなし会」

「青空おはなし会」

アニマシオンとは魂を活性化し元気にするという意味があり、「読書へのアニマシオン」とは、読書好きになるように導くために元気づけるということで、スペインで始まった、読書指導メソッドです。

ポスターを利用したガブとメイのぼうし

ポスターを利用したガブとメイのぼうし■また、ある年は、『あらしのよるに』(木村裕一著)を大型紙芝居にして読み、その後「読書へのアニマシオン」で大いに盛り上がりました。

■この日の図書委員は、それぞれが手作りしたオオカミのガブとヤギのメイの帽子をかぶって、ガブとメイになりきりました。