「○○小 読書の日」

■「○○小 読書の日」、朝の読書の時間には先生方による読み聞かせ、昼休みは図書委員会による「春のおはなし会」をしました。

■「○○小 読書の日」、朝の読書の時間には先生方による読み聞かせ、昼休みは図書委員会による「春のおはなし会」をしました。

この日の「朝の読書」は、先生方の読み聞かせです。

図書館活動に積極的な本校の校長先生、4年生に「くものすおやぶん とりものちょう」

(福音館書店・こどものとも2003年2月号)を読んで頂きました。

この本をおすすめした時に「おもしろい本ですね」とおっしゃった校長先生、当日の4年生

の反応の良さに「この本は、他の学年にも読んでみたいですね」とおっしゃっていました。

朝から、有り難い言葉を頂き、「◯◯小読書の日」好調な滑り出しです。

各学年の読み聞かせの本は、以下のものです。

・1年生「にじいろのさかな」(マルクス・フィスター)

・2年生「とらのながしっぽ」(富安陽子・あべ弘士)

・3年生「うしかたと山んば」(坪田譲治・村上豊)

・4年生「くものすおやぶん とりものちょう」(秋山あゆこ)

・5年生「こめんぶく あわんぶく」(松谷みよ子・太田大八)

・6年生「花さき山」(斎藤隆介・滝平二郎)

■昼休みには、図書委員の体育館に集まって、「春のおはなし会」です。

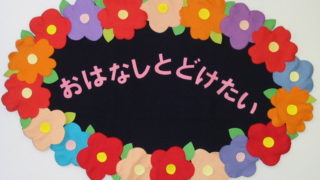

おはなし会には、フラッグをかけます

おはなし会には、フラッグをかけます

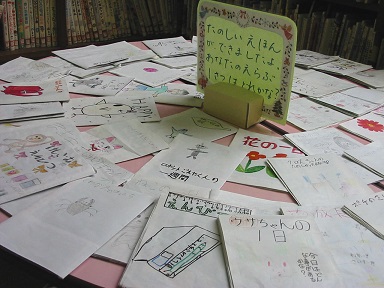

図書委員が書いたプログラムと私が作った”おはなしとどけ隊”のフラッグをはり、床にはご

ざを敷きました。拍子木をたたいて「春のおはなし会が、はじまるよ~!」と、声をかける

とバンダナを頭に巻いた”おはなしとどけ隊”に注目します。

■「バードウィーク」がテーマのプログラムです

1、ろうそくのうた

2、鳴き声、だ~れ?(スキャントークを使って)

3、からすの親子(小道具を使って)

4、からすのパンやさん(ビッグブックの読み聞かせ)

5、きりなしばなし(小道具を使って)

6、かもとりごんべえ(読み聞かせ)

7、1羽のにわとり(手あそび)

8、ろうそくのうた

図書館通信

■翌日、先生方に「○○小子ども読書の日」について、次のような図書館通信を出しました。

「◯◯小読書の日」大変お世話になりました!

「子ども読書の日」の読み聞かせに引き続き、5月26日の「◯◯小読書の日」にも先生方

に読み聞かせをして頂き、ありがとうございました。

いつも快くお引き受け頂き、感謝でいっぱいです。

写真撮影で各クラスを回らせて頂くと、どのクラスからも、先生方の声がやさしく響いてい

ます。10分間という短い時間ですが、学校中がお話の世界にすっぽりと包み込まれ、空気

までが柔らかく感じられます。「なんて幸せな子ども達なんだろう、いや、私が一番幸せな

のかもしれない。先生方の読み聞かせを聞きながら、子ども達の幸せそうな顔を見ることが

できるのだから・・・」読み聞かせをしていただく本を選ぶ時、「ちょっとむずかしいこの

本、○○先生だったらきっと上手に読んでくださる」

「大好きなこの本、○○先生だったらどんな風に読んで下さるかな、私も子ども達と一緒に

聞いてみたいな」

それぞれの子ども達に合わせて、また、読んでくださる先生の雰囲気に合わせて本を選ばせ

て頂きました。

昨年は、先生方と図書委員会の読み聞かせが33回ありました。

すでに読んだ本と重ならないもので時間も約10分間で読めるものを・・・と毎回悩んでし

まうのですが、楽しみな時間です。

1学期の読み聞かせ担当の先生方、贅沢で素敵な時間をありがとうございました。

2学期、3学期の読み聞かせ担当の先生方、また、よろしくお願いします。

■図書委員会が発足して約1カ月ですが、2回の朝の読み聞かせと初めてのおはなし会を無

事に終えることができました。おはなし会の全体練習は、2回しかできなくて、実は3回目

が本番でした。真面目にコツコツと頑張る図書委員さんです。毎日の当番、校内放送、読み

聞かせの練習など、キチンキチンとした責任ある仕事ぶりに感心しています。「緊張したけ

ど、とても楽しかった」と満足そうに笑顔を見せてくれました。反省会の後、早速、来週の

読み聞かせの本を決めたり、念入りにブックレターを書いたりとおはなし会をやり終えた達

成感と自信が新たな意欲につながったようです。

ありがとうございました。

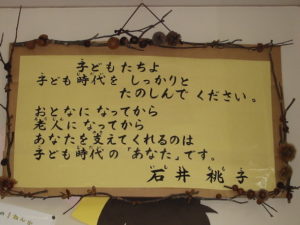

「絵本は愛の体験です」「絵本のよろこび」

■「絵本は愛の体験です」とおっしゃったのは、

■「絵本は愛の体験です」とおっしゃったのは、

福音館書店を創業し、たくさんの優れた児童文学

や絵本を世に送り続けている松居直氏のご子息の

松居友氏の言葉で、氏の著書のタイトルでもあり

ます。

絵本は、子どもに与えるものではなくて、大人と子どもが手を取り合って、いっしょに入っていく世界です。ともに感動する世界です。

(中略)

絵本体験は、ちょうど雨のようなものです。読み聞かせで子どもの心に語る言葉は、親から降ってくる愛情のこもった慈雨のようです。

(中略)

いつどのようにわき出てくるかは、絵本を読んでもらった本人にさえわからないのではありますが、どういうわけか、心の渇きが激しくて、のどをうるおす清い水が必要になったとき、なぜかわき出てくるのです。

しかもそれが、5年後のこともあれば、20年30年後、80年後のことすらあるのです。

しかも驚くべきことには、これら愛情の思い出は、永遠に枯れることなく、

くり返しくり返しわき出てきたりもするのです。

(「絵本は愛の体験です。」より)

また、父である松居直氏は、NHK人間講座「絵本のよろこび」の中で、次のように書いています。

絵本は子どもに読ませる本ではなく、大人が子どもに読んでやる本だと考えます。

絵本の第一の意味は、親と子が共にいて、そのひとときの時間と空間の中に、

絵本という歓びの世界があり、読み手と聴き手とがその言葉の歓びをわかちあい、

共有することにあります。

読み聞かせは、親がやってあげるのが一番だと思うけれど、現実には難しいようです。

それならば、子ども達のそばにいる大人達が、子をも達に温かい慈雨をたっぷりと降らせて

あげたいと思うのです。